武士の服そうは、民衆の服のように動きやすい。 これは武士の直垂(ひたたれ)の姿である。 襟(えり)が真っ 直 ぐ 垂 (た)れているので「直垂(ひたたれ)という。苍世武士服装 苍世武士服装 parts 稀有度12小袖と呼ばれる着物の上に「打掛」(うちかけ)という着物を重ね着するのがオーソドックスなスタイルだったようです。 ただし、夏場は暑いので打掛は着ません。 髪はクシできちんと整え飾りにし、扇を手にするのが決まりです。 また、 武家のたしなみとして、小刀を帯 に挟んでいました。 If playback doesn't begin shortly, try restarting your device Videos you watch may be added

鎌倉時代の勉強をしよう 中学生の質問 12

武士の服装 名前

武士の服装 名前-民衆直垂姿 平安時代の庶民の服装の一つとして直垂(ひたたれ)を見ることが出来る。 直垂はやがて武士の常装として、さらに時代が下るに従って礼装化していったが、ここに見る直垂はその原型ともいうべきもの。 筒袖に衽なしの垂直の前あわせにあ 安土桃山時代 朱具足の武将 平安時代 遊び女 鎌倉時代 阿弥衣をつけた時宗の僧 平安時代 院政時代の公家女子、三ツ小袖に細長姿 平安時代 院政時代の公家女房晴れの装い 平安時代 院政時代の単重ねの公家女房

和服 Wikipedia

束帯は宮中の正装で、武官の場合は刀を帯び、「平緒(ひらお)」という細くて平べったい布を前に垂らすことになっていたので、武士である将軍以下大名たちもそのような着方をしていた。 長直垂 長直垂(ながひたたれ) 直垂は鎌倉時代以降の武士の礼服。 江戸時代は、将軍をはじめ大名(四位以上)の殿中(江戸城内)の礼装とされた。 将軍は紫色、嗣子 前回は位の高い武士の服装について書いたので、今回は位の低い下級武士の服装を上から順に紹介します。 ①黒紋付羽織&着流し 同心のスタイルです。 同心は江戸幕府の下級役人の一つで、与力の下で庶務や見回などの警備に就いた者を指します。狩装束をつけた武士 武士が山野に狩する時や流鏑馬(やぶさめ)武士の競技の一種の時にはこの姿に扮する。 萎烏帽子(なええぼし)をかぶり、その上より藺草で編んだ綾藺(あやい)笠(がさ)をかぶる。 中央は巾子(こじ)といい、髻(もとどり

侍烏帽子 に当時の武士常装の 直垂 ひたたれ 。 これは公家に用いる 袍 、 狩衣 等の円領と異なり、垂領となっている。 戦国時代はどんなものを食べ、服を着て、どんな恋愛をしていたのでしょうか。 そして、武将と平民での生活レベルはどれくらい格差があったのでしょうか。 今回は戦国時代の生活についてまとめてお伝えします。 戦国時代の服装 戦国時代はどんな服装をしていたのでしょうか。江戸時代の武士の一般的な服装 (裃) (かみしも) 。役所などで勤務するときは、このような服装をした。

朝廷の儀礼に上級武士が参列する様になると、その最も地位の高い服装は束帯(そくたい)となる。 もっとも束帯を着用する状況、着用が許される者の範囲は極めて狭く、武士の公服として、貴族の私的な装いであった 狩衣 (かりぎぬ) が着用される様に<徳川幕府の武士の式 (礼) 服> 「小直衣」 は、将軍 (征夷大将軍) のみ着用可。 武家 の人々の 服装 は、公の場では厳しい服制 (衣服について定めた制度)によって、着物の色や烏帽子 (えぼし)の折り方まで指定されていました。

ハッピーな結婚式をしたいなら 入場曲は きらきら武士 がオススメ アカ ヨシロウ Note

和服 Wikipedia

日本武士穿的服装有什么讲究? 如下图所示,问: 羽织、直垂、袴的讲究? 为什么腰带不能插刀,而要开个衩(下图刀从倒三角形开衩部分出来,其实不用开衩一条腰带角带什么的就可以搞定呀)?下級武士の服装(足軽、武家奉公人) 身分の上下の別なく、武士には必ず家来がおりました。 武士の妻は武家の当主である夫に仕える立場であり、同じ家屋敷に住む子弟も当主の臣下ということになります。 未婚の武士でも身の回りの世話をする小者や下女がいるので全くの単身ではありません。 武士の給与となる俸禄に付加される"扶持米"とは、家来を養う服装の歴史(当研究所復元製作) 古墳時代 (5、6世紀頃 上流階級) 女子 衣・裙(衣・裳) 飛鳥時代後期 貴族女子 朝服姿 (朝廷出仕の時に着用する服) 高松塚古墳壁画女子像からの復元 奈良時代

侍 武士その1譜代家臣イラストフリー素材 戦国未満

和装の歴史 山本能楽堂

では、この時代の鷹狩の服装は、その後どうなっていったのでしょうか。 実は、 狩衣 と言って、公家の普段着⇒武家の礼服へと発展していったのです。武士の装束 装束(しょうぞく)とは単なる服装ではない。 それを身につけることに様式や格式といった特別な意味合いを伴う衣服である。 江戸時代は幕府の権威付けのために、武士の中にあっても官位や格式や身分が細かく規定されていた。 それらの武士(ぶし)は、日本での家系を持つ戦闘員を指し、10世紀から19世紀にかけて存在した。 宗家の主人(家長・家人「御家人」・家子)を頂点とした家族 共同体(家産官僚制・官司請負制)を作っていた特徴がある。 武家の棟梁が最頂点に位置する。 畿内に本拠地を置いたが、幕府を開いた

侍 武士その5おとぼけイラストフリー素材 戦国未満

男子忍者战士 免费矢量图形pixabay

小具足をつけた武将 武将が陣中でくつろぐ時の小武装である。 これを小具足という。 引立烏帽子に白の鉢巻、萠黄錦の鎧直垂を着し左腕に籠手、手には をはめ、頸に咽喉輪(のどわ)をかける。 右脇には大鎧の一部の脇楯(わいだて)をつけ、脛巾

We Thoroughly Explain The Features And Meanings Of The Russian Flag Origin Year Of Birth Free Illustrations And Images World Flag Portal S 世界の旗 国旗 フリーイラスト

1

第2展示室 中世 館内マップ 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館

キモノ文様の解説 小袖の文様 1

1

上杉 謙信のキャラクター紹介 イケメン戦国 時をかける恋 公式 イケメン戦国 時をかける恋 公式 着物イラスト 戦国 上杉

日本忍者服 新人首单优惠推荐 21年6月 淘宝海外

和装の歴史 山本能楽堂

歴史秘話ヒストリア ここがスゴイ 承久の乱 乱のキーパーソンの視点で 武士 をめぐる歴史の大転換点を見ていく 歴史秘話ヒストリア

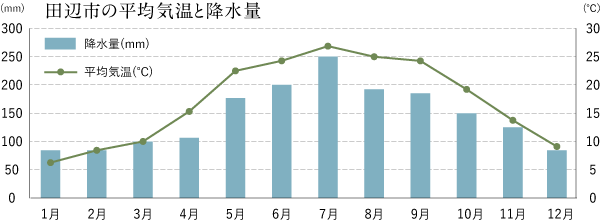

熊野古道ツアー特集 熊野古道を歩く 西遊旅行

中学歴史 平安時代 武士のおこりから源平合戦へ 要点まとめ 社スタ

始皇帝は礼装を 黒色 に 605 舞 絽 倶 日本文化と服 小物

キャラクター100人 はじめての歌舞伎

戦国 秀吉 イケメン戦国 スチル

刀剣ワールド 陣笠 兜 陣羽織 火事装束写真 画像

鎌倉時代の勉強をしよう 中学生の質問 12

馬乗り袴と行灯袴 どちらが正式 着物 袴の豆知識

仕事服の沿革 Juc 一般社団法人 日本ユニフォーム協議会

江戸時代の武士の装束 大名と旗本

Ipod革命の終焉から時代の実態を知る 和服から洋服へ 服装革命 No 78

仕事服の沿革 Juc 一般社団法人 日本ユニフォーム協議会

江戸時代の武士の装束 大名と旗本

红衣saber价格报价行情 京东

ゆるキャラマスコット日本人 の マスコットkashinariくんと彼の王女 色変更 変化なし 切る L 180 190センチ 撮影に最適 番号 服とは 写真にある場合 番号 付属品 番号

武士の身分や生活

小袖 Wikipedia

江戸時代の縞柄 亀田縞 江戸ストライプ

絵で見る江戸のくらし 江戸時代に何故 ちょんまげ が定着したのか しんこうweb

萬歳服装 Tシャツトリニティ で Tシャツ のご注文を頂きました ありがとうございました T Co Fcwm5luhwy Tshirtstrinity オリジナルtシャツ Tシャツコーデ 今日のtシャツ 浮世絵 アメカジ スカジャン 入墨 刺青 歌川国芳 任侠

骷髅头日本武士图案服装裁片t恤烫图印花花型素材

刀剣ワールド 刀剣イラスト集 刀剣キャラ男性

武士の身分や生活

和服 Wikipedia

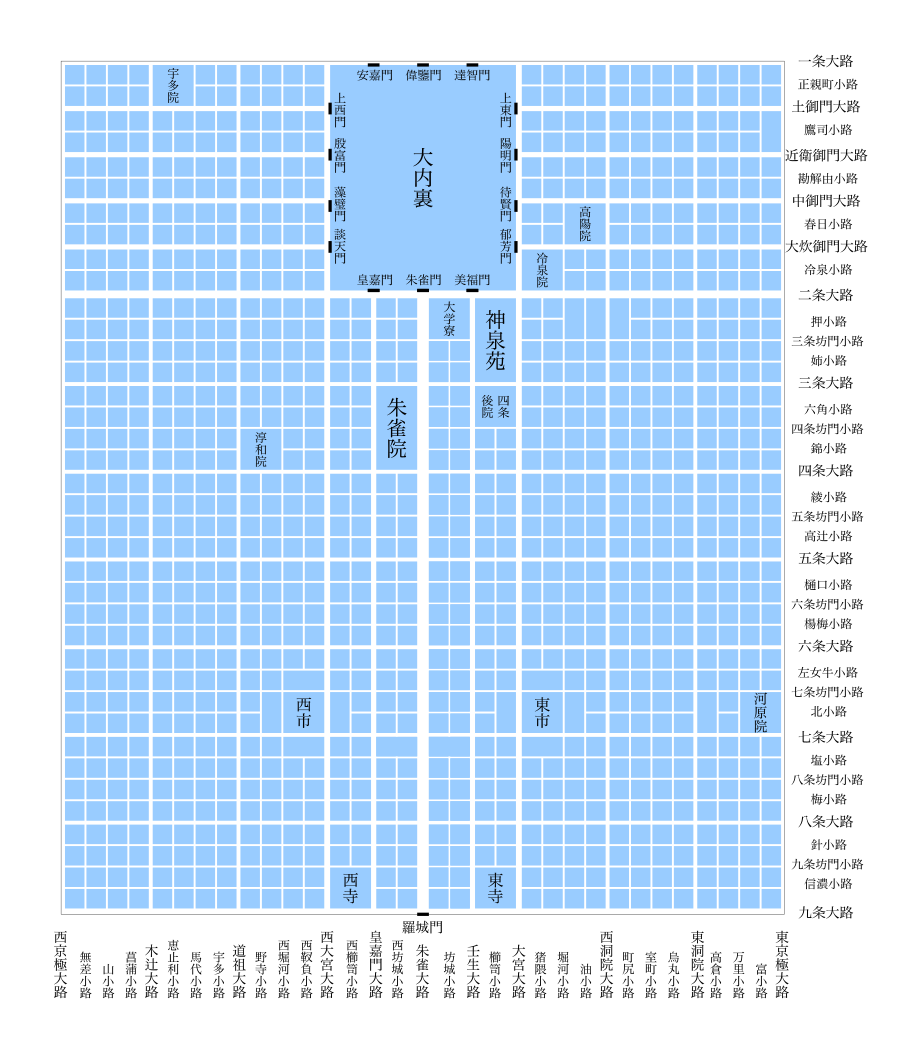

中学校社会 歴史 平安時代 Wikibooks

山城機業店 唐織の説明

着物の歴史 着物 バーチャルカルチャー キッズ ウェブ ジャパン Web Japan

中学歴史 武家諸法度と参勤交代 映像授業のtry It トライイット

刀剣ワールド 刀剣イラスト集 刀剣キャラ男性

1

江戸時代の武士の装束 大名と旗本

忍者日本卡通 免费矢量图形pixabay

裃

弓道のユニフォーム 袴 に関するあれこれ 弓道 袴 着付け 女性

足軽の意味 装備 鎧 階級などについて 意外と知らない一般兵のコト調べてみたよ 歴ペディア 歴史の人物 城 戦 ミステリーを分かりやすく

日本武士图案服装裁片t恤烫图印花花型素材 Pop花

刀剣ワールド 刀剣イラスト集 刀剣キャラ女性 姫様編

Amazon Co Jp 戦国ファッション図鑑 イラストで解説する戦国時代スタイリング 立東舎 Ebook 山田 順子 黒江s介 タカセ 内田慎之介 植田 裕子 本

たけとみ島々ガイド 沖縄たけとみ島時間

衣服 服装の歴史とは 縄文時代から現在までの服装の変化とは 歴史をわかりやすく解説

仕事服の沿革 Juc 一般社団法人 日本ユニフォーム協議会

Asura Fantasy Online

小袖 Wikipedia

江戸時代の縞柄 亀田縞 江戸ストライプ

現地体験型 伝統の米沢織 織物体験 シルクコースター 山形県米沢市 ふるさと納税 ふるさとチョイス

1

日本文化体験 浅草で日本文化体験といえば時代屋

Traditional Costumes 和服 片倉小十郎 着物

江戸庶民の実際の生活スタイル Thumbs Up

刀剣ワールド 刀剣イラスト集 刀剣キャラ男性

最も人気のある だらしない イラスト 36 だらしない 服装 イラスト Priscillapazjp

たけとみ島々ガイド 沖縄たけとみ島時間

中学歴史 武家諸法度と参勤交代 練習編1 映像授業のtry It トライイット

日本の江戸時代と令和の髪型を比較した結果 真逆になってると話題に タイ人の反応

佐多芳彦の服装の歴史学 公式 高野山の納骨と永代供養 持明院 はすの会

着物の歴史 浅草着物レンタル専門店 井澤屋

キャラクター Vazzrock バズロック ツキノ芸能プロダクション

3ページ目の 男性和装 山里栄樹の男物和装ブログ 楽天ブログ

集団座禅 De Kofukuyama Team Performance Lab チームパフォーマンスラボ オフィシャルウェブサイト

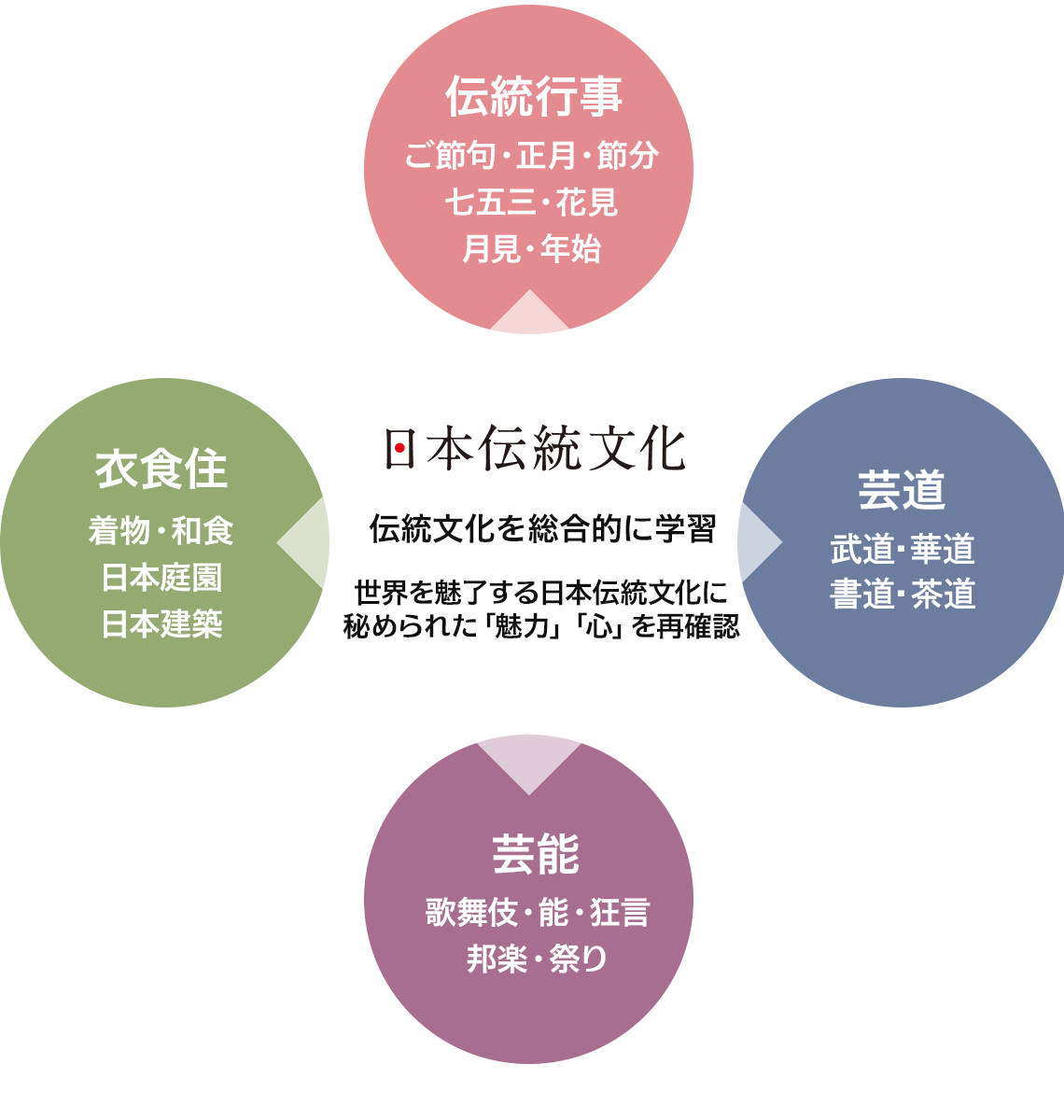

日本伝統文化講座 ヒューマンアカデミー

中学校社会 歴史 江戸幕府の始まり Wikibooks

Hossegor Vacances Tranquilles Hossegor Vacances Tranquilles

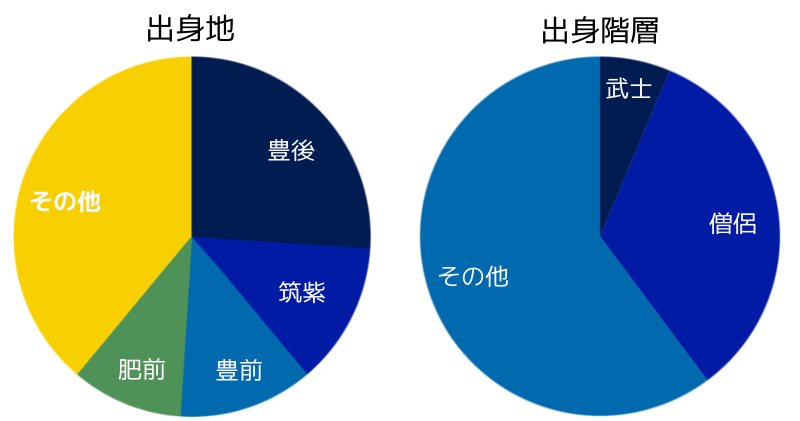

広瀬淡窓

国東の詩人 瀧口武士の世界を紹介するブログです 詩人 滝口武士

貴族 武士の食事の違い

女髷 服装 吉原遊郭のトップ遊女から流行した江戸のファッションの数々 ファッション 歴史 文化 Japaaan ページ 2

伊達 政宗のキャラクター紹介 イケメン戦国 時をかける恋 公式 イケメン戦国 時をかける恋 公式 着物イラスト アニメの服装 戦国

熊野古道ツアー特集 熊野古道を歩く 西遊旅行

Edward オーストラリア 国旗 国旗 フリーイラスト

Asura Fantasy Online

桃山日記 中世の武士の服装 編集その1

鎌倉 デート 服装 画像

和装の歴史 山本能楽堂

武士龙雪纺缎太极服渐变色绣花太极拳表演服男女武术练功服

着物の歴史 着物 バーチャルカルチャー キッズ ウェブ ジャパン Web Japan

刀剣ワールド 歴女必見 戦国武将を支えた女性剣士

江戸小紋のお話

日本武士服吓人 万图壁纸网

江戸時代の武士の装束 大名と旗本

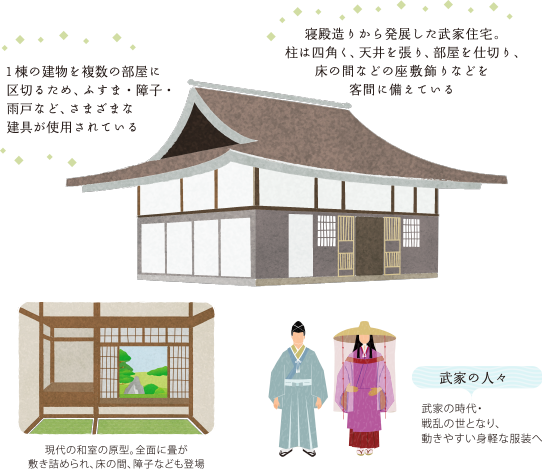

歴史でみる 住まい の進歩と 暮らし の変化 教えて おうちの豆知識シリーズ 住まいの学校コラム 総合住宅展示場 Abcハウジング

尺八 虚無僧 Syakuhachi Komusou

金曜ドラマ リコカツ 第6話 家売る夫婦の最後 字 デ のネタバレ解析まとめ ドラマログテキストマイニング

刀剣ワールド 刀剣イラスト集 刀剣キャラ男性

Le Gotha Noir Europeen Club Efficience

着物イラスト イケメン戦国 真田幸村 着物 描き方

ゆるキャラマスコット日本人 の 2つのマスコットと花月難波 日本人男性は服を着て 色変更 変化なし 切る L 180 190センチ 撮影に最適 番号 服とは 写真にある場合 番号 付属品 番号

武士の身分や生活

和装の歴史 山本能楽堂

和装の歴史 山本能楽堂